20. Oktober 2025Peter Pionke

Die Geheimnisse im Inneren von Diamanten

Dr. Fabian Mohr, Professor in der Anorganischen Chemie an der Bergischen Universität – © Sebastian Jarych

Dr. Fabian Mohr, Professor in der Anorganischen Chemie an der Bergischen Universität – © Sebastian JarychDiamanten gehören genau wie Zucker, Kochsalz, Eis und Schnee zu den kristallinen Materialien, sind aber entschieden teurer und vor allem schwerer zu finden. Fabian Mohr, Professor in der Anorganischen Chemie kennt sich mit der Beschaffenheit kristalliner Strukturen aus. Er bestimmt mit Röntgenstrahlen die Molekülstrukturen in Kristallen. Mit ihm hat sich Autor Uwe Blass im Rahmen der lehrreichen Uni-Reihe „Transfergeschichten“ über das spannende, magische Thema Diamanten unterhalten.

© Bergische Universität

© Bergische Universität„Erdgeschichtlich sind Diamanten ja vor Milliarden von Jahren im Erdinneren aus Kohlenstoff unter hohen Temperaturen und hohem Druck entstanden“, sagt der Chemiker, „und heute kann man sie tatsächlich ebenfalls unter hohen Temperaturen und hohem Druck künstlich herstellen.“

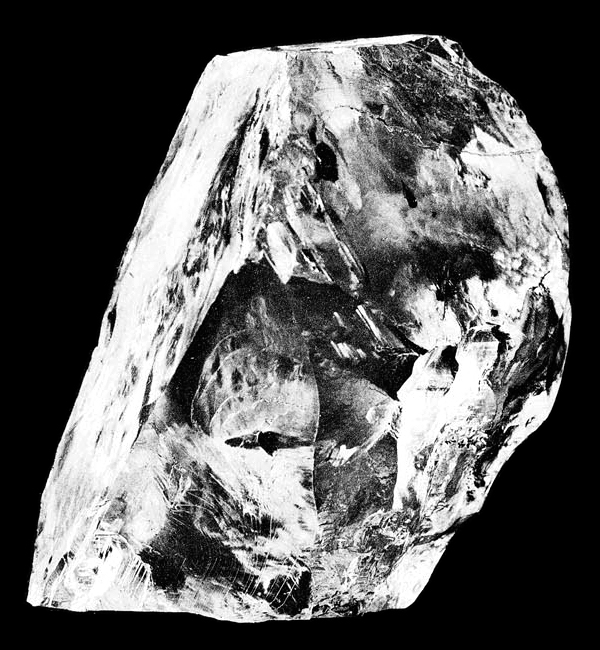

Der größte jemals gefundene Diamant, genannt Cullinan – © gemeinfrei

Der größte jemals gefundene Diamant, genannt Cullinan – © gemeinfreiJeder hat sicher schon einmal einen Diamanten in größerer oder kleinerer Ausführung gesehen oder gar als Ring getragen. Die Qualität sowie der Wert der Steine, erklärt der Fachmann, hänge von der Größe, Transparenz und Fehlerlosigkeit der jeweiligen Stücke ab, jegliche Einschlüsse seien unerwünscht.

Karat, die Maßeinheit des Johannisbrotbaums

Den Wert eines Edelsteins bemisst man noch heute mit der Maßeinheit Karat. Doch wo kommt die eigentlich her? Dazu Fabian Mohr: „Karat ist eine alte Gewichtseinheit, die man abgeleitet hat von den Samenkörnern des Karob-, oder Johannisbrotbaumes. Die getrockneten Samen haben ungefähr alle das gleiche Gewicht. Das Wort Karat selber leitet sich aus dem Griechischen „keratio“ ab und bedeutet Johannisbrotbaum. Wenn man heute ein Karat in Gramm umrechnet, dann sind das etwa 0,2 Gramm.“

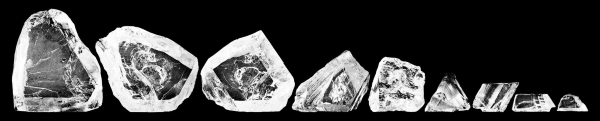

Die neun größten Teile des Cullinan nach der Spaltung – © gemeinfrei

Die neun größten Teile des Cullinan nach der Spaltung – © gemeinfreiDiamanten in der Wissenschaft

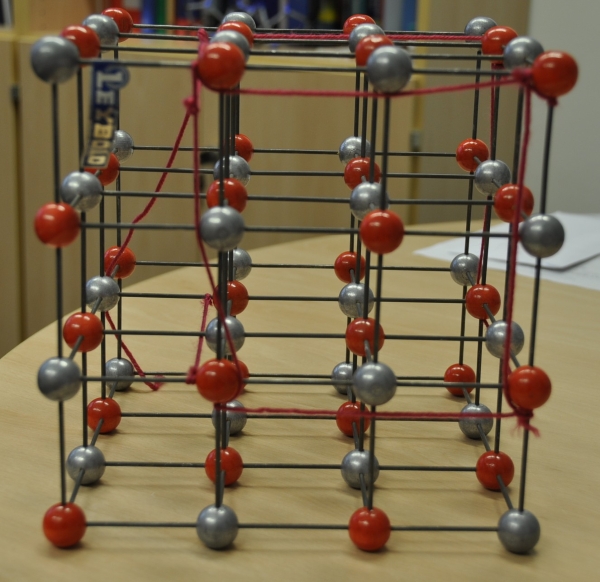

„Ich habe ein Modell, welches exemplarisch zeigt, was einen Kristall ausmacht“, sagt der Chemiker und zeigt ein dreidimensionales Würfelgebilde mit einem durch Stangen und Kugeln periodisch immer wiederkehrenden Muster. „Und das wiederholt sich immer wieder, und das unterscheidet einen Kristall von einem amorphen Material, also einem nichtkristallinen Material.“

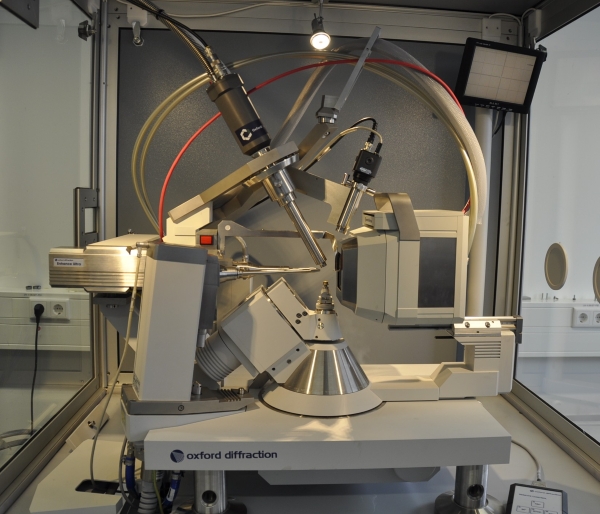

Diamanten können aufgrund ihrer kristallinen Struktur heute genauestens analysiert werden, weil ihre Atome regelmäßig angeordnet sind. Die Analyse des oben genannten, zweitgrößten jemals gefundenen Diamanten wurde mit einem Röntgendiffraktometer durchgeführt, einem Kristallstrukturanalysegerät, dass auch an der Bergischen Universität zu Messzwecken verwendet wird.

Samen des Johannisbrotbaums – © CC-BY SA 3.0

Samen des Johannisbrotbaums – © CC-BY SA 3.0„Wir nutzen das Gerät, um Molekülstrukturen zu bestimmen“, erklärt der Fachmann, „d.h., wir können mit diesem Gerät aus einem idealerweise perfekten Kristall die Position der Atome im dreidimensionalen Raum, basierend auf Röntgenstrahlen, ermitteln und wissen so die Zusammensetzung, die dreidimensionale Struktur eines Moleküls.“

Das sei vor allem wichtig, da die Forschenden wissen wollen, wie genau so ein Molekül aussehe. „In der Arzneimittelforschung z. B. will man wissen, wie ein Molekül aussieht, weil es ja vielleicht in ein bestimmtes Enzym genau reinpassen soll.“ In der Medizin finden sich verschiedene Anwendungsbereiche, die bereits erfolgreich mit Diamanten oder anderen kristallinen Materialien arbeiten. So nutzt die Zahnmedizin schon länger Diamanten in der Kieferorthopädie, Kieferchirurgie sowie Kronen- und Brückentechnik.

Zwar werde die Vorstellung von Diamanten als Energieüberträger auf Wasser sowohl in esoterischen als auch in wissenschaftlichen Kreisen diskutiert, erklärt Fabian Mohr, der auch schon Beispiele dazu auf Messen gesehen hat, jedoch gebe es bisher keine wissenschaftlichen Beweise für eine messbare Energieübertragung, die über die üblichen physikalischen Eigenschaften von Diamanten hinausgehe.

Die kubische Kristallstruktur des Diamanten – © UniService Third Mission

Die kubische Kristallstruktur des Diamanten – © UniService Third MissionDie Elektrotechnik wiederum macht sich die hervorragende Leitfähigkeit der Edelsteine zunutze, denn die Wärmeleitfähigkeit von Diamanten ist außergewöhnlich hoch und liegt zwischen 1.500 und 2.200 Watt pro Meter Kelvin (W/mK).

Damit übertreffen sie andere Materialien wie Kupfer und Aluminium deutlich und eignen sich ideal z. B. für die Kühlung von Hochleistungselektronik, wie Halbleiterlasern, Hochfrequenztransistoren und LEDs. Diese außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit zeigen auch ebenso synthetisch hergestellte Diamanten, sogenannte CVD-Diamanten (Ein CVD Diamant -Chemical Vapor Deposition- ist ein gezüchteter Labor Diamant. Er ist chemisch, physikalisch und optisch identisch mit Minen-Diamanten, Anm. d. Red.).

In der Anorganischen Chemie können Mohr und seine Mitarbeitenden mit Hilfe der Kristallstrukturanalyse nahezu alle kristallinen Materialien untersuchen. Auch neue Ideen lassen sich mit diesem Gerät umsetzen.

Der Röntgendiffraktomter, ein Kristallstrukturanalysegerät, das es auch an der Bergischen Universität gibt – © UniService Third Mission

Der Röntgendiffraktomter, ein Kristallstrukturanalysegerät, das es auch an der Bergischen Universität gibt – © UniService Third Mission„Was zurzeit in aller Munde ist, sind alternative Ionenmaterialien für Litiumbatterien, die man hier auch untersuchen kann. In den augenblicklich forschenden Arbeitsgruppen“, sagt Fabian Mohr abschließend, „hauptsächlich in der Anorganischen Chemie, aber auch der Organischen Chemie und der Makromolekularen Chemie, wird die Kristallstrukturanalyse vor allem zur Aufklärung von Strukturen von den erforschten Molekülen genutzt.“

Übrigens: Der wirklich größte Diamant, der jemals entdeckt wurde, war der 1905 in der Nähe von Pretoria (Südafrika) gefundene sogenannte Cullinan. Der 3106 Karat schwere Stein wurde zerteilt und gehört seither zu den britischen Kronjuwelen.

Uwe Blass

Prof. Dr. Fabian Mohr – © Sebastian Jarych

Prof. Dr. Fabian Mohr – © Sebastian JarychÜber Prof. Dr. Fabian Mohr

Prof. Dr. Fabian Mohr studierte Chemie in Melbourne (Australien) und promovierte ebenda. Nach Stationen in Kanada, den USA und Spanien ist er seit 2014 Professor für Anorganische Chemie in der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften an der Bergischen Universität.

Weiter mit:

Kommentare

Neuen Kommentar verfassen