13. Oktober 2025Peter Pionke

Die historischen Verträge von Locarno

Prof. Dr. Ewald Grothe, Historiker an der Bergischen Universität Wuppertal – © UniService Third Mission

Prof. Dr. Ewald Grothe, Historiker an der Bergischen Universität Wuppertal – © UniService Third MissionÜber diesen denkwürdigen historischen Vertrag hat sich Autor Uwe Blass im Rahmen der interessanten, lehrreichen Uni-Reihe „Jahr100Wissen“ mit Prof. Dr. Ewald Grothe, Historiker an der Bergischen Universität unterhalten.

Warum war denn diese Vertragsunterzeichnung so wichtig?

Ewald Grothe: „Die Verträge von Locarno waren wichtig, um die internationalen Sicherheitsfragen wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zu regeln. Insbesondere war dies zentral für das deutsch-französische Verhältnis, denn Frankreich sah sich und seine Grenzen durch Verstöße des Deutschen Reiches gegen die Entwaffnungsbestimmungen des Versailler Vertrags bedroht und wollte seinerseits 1924/25 Sicherheitsgarantien mit England und Belgien ohne deutsche Beteiligung aushandeln. Kurz: Es gab das französische Interesse an einer „Sicherung gegen etwaige deutsche Angriffsabsichten“.“

© Bergische Universität

© Bergische UniversitätWelche Länder waren denn daran beteiligt, und wer war von deutscher Seite dabei?

Ewald Grothe: „Beteiligt waren Frankreich, Belgien, Großbritannien, das Deutsche Reich, Italien, Polen und die Tschechoslowakei. Die deutsche Vertretung repräsentierten vor allem Reichskanzler Hans Luther und Außenminister Gustav Stresemann. Im Hintergrund wirkte Stresemanns engster außenpolitischer Berater Carl von Schubert.“

Welche Ziele verfolgte Außenminister Stresemann?

Ewald Grothe: „Stresemann wollte durch die Grenzgarantie gegenüber Frankreich zugleich Deutschland gegenüber Frankreich schützen und das Rheinland als deutschen Besitz sicherstellen. Hierfür war er bereit, die Abtretung Elsass-Lothringens an Frankreich und des Gebiets von Eupen-Malmedy an Belgien anzuerkennen. Zugleich hoffte er, durch die Befriedung der internationalen Lage im Westen eine langfristige friedliche Revision der Grenzen im Osten anstreben zu können.“

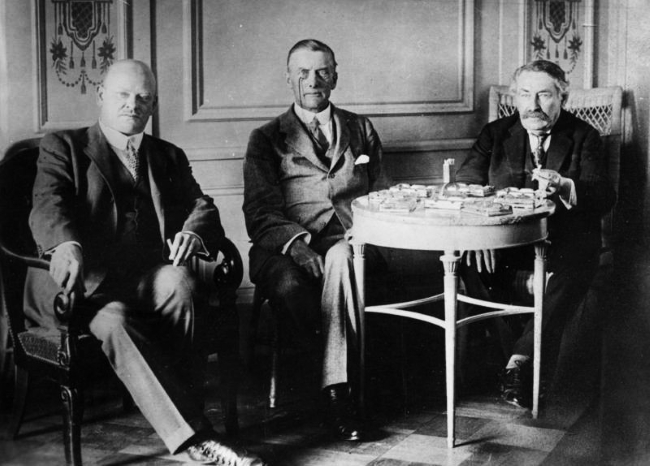

Während der Verhandlungen: (v.l.) Gustav Stresemann, Austen Chamberlain und Aristide Briand – © CC BY-SA 3.0

Während der Verhandlungen: (v.l.) Gustav Stresemann, Austen Chamberlain und Aristide Briand – © CC BY-SA 3.0Eine entscheidende Aufgabe übernahm der französische Außenminister Aristide Briand, der auch als Chefarchitekt der Verträge von Locarno in die Geschichte einging. Was hat er gemacht?

Ewald Grothe: „Briand war als damaliger Außenminister der Verhandlungsführer der französischen Delegation in Locarno. Sein enges freundschaftliches Verhältnis zu Stresemann hat das Verhandlungsklima begünstigt – man sprach später vom „Geist von Locarno“. Briand führte am 7. Oktober ein informelles vorbereitendes Gespräch mit dem deutschen Reichskanzler Luther in Ascona.

Aber Briand arbeitete auch nach Locarno weiter für eine friedliche Außenpolitik in Europa. Ein knappes Jahr nach Locarno kam es im September 1926 zu einem deutsch-französischen Versöhnungstreffen mit Stresemann in Thoiry nahe Genf. 1928 war er Initiator des Briand-Kellogg-Pakts, eines Vertrages über den gegenseitigen Verzicht auf Kriege zwischen den Staaten.“

Die Verträge gelten als entscheidender Moment in der europäischen Nachkriegsdiplomatie. Warum?

Ewald Grothe: „Die Verträge stellten einen wichtigen Meilenstein zur Wiederherstellung der europäischen Sicherheit dar und leiteten damit einen Prozess internationaler Verständigungspolitik ein. Durch den Abschluss der Verträge von Locarno wurde das Deutsche Reich im September 1926 in den Völkerbund aufgenommen und kehrte damit nur knapp acht Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs in die internationale Völkergemeinschaft zurück. Locarno war damit auch das entscheidende Argument für die Verleihung des Friedensnobelpreises an Stresemann und Briand.“

Das ehemalige Gerichtsgebäude in Locarno (Via della Pace, 6), in dem die Verträge abgeschlossen wurden – © CC BY 2.5

Das ehemalige Gerichtsgebäude in Locarno (Via della Pace, 6), in dem die Verträge abgeschlossen wurden – © CC BY 2.5Durch diese Verträge wurde Deutschland in den Völkerbund aufgenommen. Bis 1919 war das noch unmöglich. Warum?

Ewald Grothe: „Deutschland galt international als Hauptschuldiger an der Entstehung des Ersten Weltkriegs. Der Kriegsschuldartikel 231 des Versailler Vertrags, den das Deutsche Reich Ende Juni 1919 unterzeichnen musste, hatte dies eindeutig festgestellt. Damit war Deutschland außenpolitisch zunächst isoliert und kaum handlungsfähig.“

Die Vereinbarung der Verträge von Locarno hielt gut 10 Jahre. Was passierte dann?

Ewald Grothe: „Im März 1936 befahl Reichskanzler Adolf Hitler den Einmarsch der Wehrmacht in das seit 1930 entmilitarisierte Rheinland. Damit war Locarno am Ende. Für die Nationalsozialisten waren die Verträge von 1925 ein Hindernis bei der seit 1933 vorbereiteten gewaltsamen Revision des Versailler Vertrags.“

Welche Bedeutung haben die Verträge von Locarno heute noch?

Ewald Grothe: Die Verträge selbst haben heute nur noch eine historische Bedeutung als ein Beispiel und Ausgangspunkt friedlicher deutsch-französischer Beziehungen im frühen 20. Jahrhundert. Aber Locarno ist ein wichtiger Erinnerungsort für die friedliche Beilegung internationaler Konflikte und die vertragliche Garantie von Grenzen. Es ist mit seinem Ruf einer versöhnungsbereiten Diplomatie geradezu symbolhaft für eine internationale Verständigungspolitik geworden.“

Uwe Blass

Prof. Dr. Ewald Grothe – © UniService Third Mission

Prof. Dr. Ewald Grothe – © UniService Third MissionÜber Prof. Dr. Ewald Grothe

Prof. Dr. Ewald Grothe studierte Geschichtswissenschaften, Öffentliches Recht und Rechtsgeschichte in Marburg. Er habilitierte sich 2003 in Wuppertal und lehrt Neuere und Neueste Geschichte an der Bergischen Universität. Seit 2009 ist er außerplanmäßiger Professor. Seit 2011 leitet er das Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach. Seit 2017 ist er Vorsitzender der Brüder Grimm-Gesellschaft in Kassel.

Weiter mit:

Kommentare

Neuen Kommentar verfassen