11. September 2025Peter Pionke

Die erlebte Wirklichkeit der Malerin Frida Kahlo

Der Kunsthistoriker Peter Lodermeyer von der Bergischen Universität – © privat

Der Kunsthistoriker Peter Lodermeyer von der Bergischen Universität – © privatEin Verkehrsunfall am 17. September 1925, bei dem sich eine Stahlstange das Becken von Frida Kahlo durchbohrte, war letztendlich der Auslöser für ihr malerisches Schaffen. Ihre Kunst wird sehr früh als magischer Realismus bezeichnet. Was bedeutet das?

Peter Lodermeyer: „Der Begriff ´Magischer Realismus` ist, wie alle Etiketten, die man einem so originellen und unverwechselbaren Œuvre wie dem von Frida Kahlo anzuheften versucht, nicht unproblematisch. Das hat zunächst damit zu tun, dass er in einem anderen Zusammenhang entstanden ist. Der Kunsthistoriker und -kritiker Franz Roh benutzte den Begriff erstmals Mitte der 1920er-Jahre, um damit eine besondere Spielart der Neuen Sachlichkeit zu kennzeichnen, die sich vom Verismus, also dem ganz harten, nüchternen Realismus, dadurch unterschied, dass sie traumhafte, irreale oder phantastische Elemente in die Darstellungen integrierte. In den 1960er-Jahren wurde der Terminus dann zunehmend auch auf die Literatur gewisser lateinamerikanischer Autoren, nicht zuletzt auf die Romane von Gabriel García Márquez, angewandt. Das sind also zwei Kontexte, in die Frida Kahlos Werk nicht hineingehört.

© Bergische Universität

© Bergische UniversitätWenn man aber den Begriff ‚Magischer Realismus‘ nicht streng kunsthistorisch versteht und damit eine Malerei meint, die erlebte Wirklichkeit mit Mitteln des Phantastischen und Symbolischen, gegebenenfalls auch mittels religiöser oder mythologischer Anspielungen, zum Ausdruck bringt, dann ist er durchaus brauchbar, um Frida Kahlos Malerei zu charakterisieren. Man denke nur etwa an ihre Selbstdarstellung als einen von zahlreichen Pfeilen verwundeten Hirsch oder als Halbakt mit offenem Oberkörper, in dem sich eine rissige, bröckelnde ionische Säule zeigt. Das sind sehr eindrückliche bildliche Metaphern für die Realität ihrer Empfindungen, die körperlichen Beeinträchtigungen, die seelischen Verletzungen, die das Leben dieser Künstlerin in so hohem Maße bestimmten.“

Sie sagte: „Man hielt mich für eine Surrealistin. Das ist falsch. Ich malte niemals Träume. Was ich abbildete, war meine Wirklichkeit.“ Wie zeigte sie das denn in ihren Bildern?

Peter Lodermeyer: „Auf der Theorieebene ist die Begründung Frida Kahlos dafür, keine Surrealistin zu sein, wenig überzeugend. Nicht nur, weil sie gelegentlich tatsächlich Träume gemalt hat. Ein Gemälde von 1940 etwa zeigt sie schlafend in einem Bett, auf dessen Baldachin ein großes, mit Feuerwerkskörpern versehenes Skelett liegt. Der Titel ist: ‚Der Traum‘. Vor allem aber gibt sie die Grundidee der surrealistischen Kunst nicht korrekt wieder. Surrealismus heißt eben nicht, Träume zu malen. Max Ernst, einer der wichtigsten surrealistischen Künstler überhaupt, schrieb 1934 in seinem Essay ‚Was ist Surrealismus‘: „Wenn man also von den Surrealisten sagt, sie seien Maler einer stets wandelbaren Traumwirklichkeit, so darf das nicht etwa heißen, dass sie ihre Träume abmalen (das wäre deskriptiver, naiver Naturalismus) oder dass sich ein jeder aus Traumelementen seine eigene kleine Welt aufbaue (…).“

Das Gemälde „Die zwei Fridas“, 1939 – © gemeinfrei

Das Gemälde „Die zwei Fridas“, 1939 – © gemeinfreiWenn er dann deutlich macht, dass die Surrealisten „sich auf dem physikalisch und psychisch durchaus realen (‚surrealen‘), wenn auch noch wenig bestimmten Grenzgebiet von Innen- und Außenwelt frei, kühn und selbstverständlich bewegen, einregistrieren, was sie dort sehen und erleben, und eingreifen, wo ihnen ihre revolutionären Instinkte dazu raten“, dann sehe ich keinen Grund, diese Aussage nicht eins zu eins auf die Malerei Frida Kahlos anzuwenden. Genau im Grenzgebiet zwischen der realen Außenwelt und ihrem inneren Erleben bewegt sich ihre Malerei, und an revolutionären Instinkten mangelte es ihr ohnehin nicht: Obwohl sie 1907 geboren wurde, änderte sie ihr Geburtsjahr später auf 1910, nicht etwa, um sich jünger zu machen, sondern weil 1910 mit dem Sturz des diktatorisch regierenden Präsidenten Porfirio Diáz die Mexikanische Revolution begann.

Ich denke, man sollte den oft zitierten und immer wieder kontrovers diskutierten Satz, sie sei keine Surrealistin, nicht überbewerten. Sie hat ihn 1939 geäußert, sicher auch, weil sie von den Surrealisten, die sie in Paris kennengelernt hatte, enttäuscht war, hat aber dennoch ein Jahr später an der Exposición Internacional del Surrealismo in Mexiko-Stadt teilgenommen. Wie wichtig ihr diese große Surrealisten-Schau gewesen ist, zeigt sich schon daran, dass sie eigens dafür ihre beiden größten Bilder überhaupt gemalt hat: das berühmte Doppelselbstportrait ´Die zwei Fridas` und das leider verlorengegangene Bild ‚Der verwundete Tisch‘.“

Kahlo war mit dem weltbekannten mexikanischen Maler Diego Rivera sogar zwei Mal verheiratet. Beeinflusste diese Amour fou sie auch künstlerisch?

Peter Lodermeyer: „Heute würde man wohl eher sagen: Diego Rivera war mit der weltbekannten mexikanische Malerin Frida Kahlo verheiratet. Auch wenn Rivera als Maler keineswegs in Vergessenheit geraten ist, schon gar nicht in Mexiko, hat seine Ehefrau ihn doch an Berühmtheit längst überflügelt. Ja, die turbulente Beziehung mit Diego Rivera hat Frida Kahlo künstlerisch enorm beeinflusst. Man kann sagen, dass diese Ehe neben ihrer körperlichen Versehrtheit der zweite entscheidende Motor für ihre Malerei gewesen ist. Das zeigt sich in vielen Bildern nur indirekt, zum Beispiel, wenn sie tränenüberströmt, in trauriger Stimmung zu sehen ist, was oft mit ihrem Leiden an Diegos ständigen Seitensprüngen zu tun hatte.

Er leistete sich ja sogar eine Affäre mit ihrer jüngeren Schwester Cristina. 1939 ließ Frida sich scheiden, doch schon 1940 heirateten die beiden wieder, weil sie ohne einander nicht leben konnten. Dass auch sie es irgendwann mit der ehelichen Treue nicht mehr allzu genau nahm, ist hinlänglich bekannt. Wie ungemein wichtig Rivera für die Malerin war, wird vor allem in den Gemälden deutlich, auf denen er selbst zu sehen ist. Es gibt Selbstbildnisse von ihr, wo sie ein Konterfei Riveras auf der Stirn trägt wie ein drittes Auge, was deutlich macht, dass er ihr Denken und Fühlen beherrschte.

Bemerkenswert ist auch, wie sehr die Bewunderung und die Verehrung, die sie für ihren Mann empfand, mit der Zeit immer weiter zunahmen. In dem Gemälde ‚Diego und Frida 1929–1944‘ malte sie einen Kopf, der sich aus ihrer linken und Diegos rechter Gesichtshälfte zusammensetzt, ein klarer Hinweis auf ihr Gefühl der inneren Zusammengehörigkeit, eine Verschmelzungsphantasie, könnte man sagen. Die Gesichtshälften ergänzen einander wie die helle und die dunkle Seite des Mondes, die man im Bild ebenfalls sieht. In einer Tagebuchaufzeichnung von etwa 1947 nennt sie Diego ihren Vater, ihre Mutter, ihren Sohn, sie schreibt „Diego = ich“ und sogar „Diego Universum“. Ihre Verehrung für ihn nahm zuweilen fast religiöse Züge an.“

Anfang der 1940er Jahre notierte die Malerin die Bedeutung ihrer Farben in ihrem Tagebuch. Muss man die Bedeutung ihrer Farben erst kennen, um ihre Bilder zu verstehen?

Peter Lodermeyer: „Nein, das muss man nicht. Die Sätze, die Frida Kahlo über die Bedeutung der Farben notierte, bilden alles andere als eine systematisch ausgearbeitete, konsistente Farbtheorie, die ihren Gemälden zugrunde läge. Es sind vielmehr assoziative und zum Teil widersprüchliche Aussagen. Zum Beispiel schrieb sie über die Farbe Gelb: „Irrsinn, Krankheit, Angst. Teil der Sonne und der Freude“. Bei jeder gelben Blume oder Frucht in Frida Kahlos Werk nun zu überlegen, ob sie vielleicht Wahnsinn, Angst oder doch Freude signalisiert, wäre reichlich verfehlt. Mit der Farbe Blattgrün (‚Hoja Verde‘) assoziierte sie: „Blätter, Traurigkeit, Wissenschaft. Ganz Deutschland hat diese Farbe“.

Traurigkeit, Wissenschaft, Deutschland – diese Trias ist mindestens so interpretationsbedürftig wie ihre Bilder selbst, was auch zu der Frage führen würde, welches Bild von Deutschland die Künstlerin denn hatte – nicht zu vergessen, dass ihr Vater Wilhelm Kahlo ein Deutscher war, ein Fotograf aus Pforzheim. Also, die Farbbedeutungen, die Kahlo in ihrem Tagebuch notierte, bieten keinen Generalschlüssel für das Verständnis ihrer Gemälde. Dennoch ist es gut, sie zu kennen, weil man dann noch einmal genauer hinschaut und für sich selbst überlegen kann, ob Bild und Text in Übereinstimmung zu bringen sind oder eben nicht.

Wenn man zum Beispiel das hochsymbolische Gemälde ‚Die Liebesumarmung des Universums, die Erde (Mexico), ich, Diego und Herr Xólotl‘ von 1949 anschaut, bemerkt man die unterschiedliche Farbigkeit der beiden Bildhälften. Links dominiert Braun, die Erde, rechts findet sich ein giftiges, helles Gelbgrün. Hier ist es schon aufschlussreich zu wissen, dass die Malerin notiert hatte: „(Hellgelbgrün) Mehr Irrsinn und Mysterien. Alle Gespenster tragen Kleider von dieser Farbe oder zumindest solche Unterwäsche.“ Aber wenn man auf manchen Selbstbildnissen Motive wie gelbgrüne Blätter oder Papageien bemerkt, wird man kaum annehmen dürfen, dass es sich dabei um Gespenster handelt.“

Kahlo war auch sehr politisch, als überzeugte Kommunistin stand sie zunächst Trotzki nahe, mit dem sie auch eine Affäre hatte, folgte dann aber Stalin, von dem sie sogar zwei Portraits malte. Vor allem ihre Hinwendungen zur vorkolonialen Kultur der Indios und folkloristischen sowie mythologischen mexikanischen Themen sind erst vor dem Hintergrund der verschiedenen kulturellen Debatten im Nachklang der mexikanischen Revolution begreifbar. Wie zeigt sich denn ihre tiefe Zuneigung zum kulturellen Erbe ihres Landes in ihren Bildern?

Peter Lodermeyer: „Die Verbundenheit mit ihrer Heimat zeigt sich in zahlreichen Bildsujets, die aus der Geschichte und der Volkskultur Mexikos stammen. So finden sich Motive wie Statuetten der präkolumbianischen Nayarit-Kultur oder der Xóloitzcuintle, der Mexikanische Nackthund, der mit dem furchterregenden Xólotl, dem aztekischen Gott des Blitzes, des Feuers und des Todes, in Verbindung steht. Aus der Volkskultur stammen etwa die Skelette und Totenköpfe, die vor allem vom berühmten Día de los Muertos her bekannt sind, und die Judasfigur, die mit Feuerwerkskörpern versehen ist und am Karsamstag rituell verbrannt wird. Manche Bilder Frida Kahlos sind volkstümlichen Votivbildern nachempfunden, die man in Kirchen etwa zum Dank für die Heilung von Krankheiten anbrachte. Frida Kahlo und ihr Mann hatten eine Sammlung mit Hunderten dieser naiven Bildchen.

Am auffälligsten ist das Bekenntnis zur mexikanischen Kultur jedoch in ihrem Kleidungsstil, der Tehuana-Tracht, die sie seit der Hochzeit mit Diego Rivera meistens trug. Damit wollte sie ihre „Mexicanidad“ dokumentieren. Kleider im Tehuana-Stil, wie sie sie auch auf den meisten ihrer Selbstbildnisse trägt, zitieren die Tracht der Zapotekinnen im Bundesstaat Oaxaca. Diese Frauen hatten den Ruf, besonders stolz, schön und tapfer zu sein. Wenn man ganz streng ist, könnte man der Künstlerin kulturelle Aneignung vorwerfen, einige Kritiker haben das auch tatsächlich getan, denn schließlich war Kahlo keineswegs eine Angehörige der indigenen Zapoteken, der Urbevölkerung Mexikos, sondern stammte aus dem vornehmen, westlich geprägten Coyoacán, das 1929 zu einem Stadtbezirk von Mexiko-Stadt wurde.

Interessant ist, dass kürzlich die Sportartikelfirma Adidas Sandalen vom Markt nehmen musste, die ein traditionelles Motiv aus Oaxaca zitierten. Die Indigenen hatten dagegen Protest eingelegt und eine Entschuldigung des Konzerns erwirkt. Was übrigens Frida Kahlos politische Haltung angeht, ist diese sicherlich der problematischste Aspekt ihrer äußerst faszinierenden Künstlervita. Als sie starb, stand ein noch unvollendetes Portrait Stalins auf ihrer Staffelei. Man muss sich das einmal vorstellen: Sie und ihr Mann waren mit Leo Trotzki befreundet, sie hatte sogar eine kurze Affäre mit ihm und schenkte ihm eines ihrer Selbstportraits. Dann wurde Trotzki am 20. August 1940 von Ramón Mercader, einem Agenten des sowjetischen Geheimdienstes NKDW, mit einem Eispickel der Schädel eingeschlagen, nur wenige Gehminuten von Kahlos Haus, der Casa Azul, entfernt. Dass sie Stalin, dem Auftraggeber dieses politischen Mordes, zuletzt noch ein Huldigungsbild widmete, ist ziemlich verstörend und zeigt ihre unkritische Haltung zur kommunistischen Ideologie.“

Nach ihrem Tod wurde es still um ihre Werke, erst durch die Frauenbewegung in den 1970er Jahren wurde sie wiederentdeckt. Heute ist sie eine Identifikationsfigur für Frauen auf der ganzen Welt. Woran macht man das fest?

Peter Lodermeyer: Dazu zunächst eine persönliche Beobachtung. 2024 wurde auf der Biennale in Venedig die Hauptausstellung „Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere“ gezeigt, die von dem Brasilianer Adriano Pedrosa kuratiert wurde. In einem der Ausstellungsräume waren Dutzende, zum Teil großformatige Gemälde zu sehen. Doch die Mehrzahl der Besucher versammelte sich vor einem winzigen, nur etwa 30 mal 25 Zentimeter messenden Bildchen: Frida Kahlos Selbstbildnis ´Diego und ich` von 1949. Ich war mehrmals dort, jedesmal bildeten sich Schlangen davor. Der Andrang war so groß, dass eigens für dieses Bild eine Wachperson abgestellt war. Das Ganze hatte den Charakter einer Pilgerstätte. Dort ist mir noch einmal deutlich geworden, dass Frida Kahlo längst den Status einer Ikone innehat.

Vor einiger Zeit bin ich im Netz auf einen Artikel gestoßen, in dem sie als „Kultfigur, Stilkone und Supergirl“ tituliert wurde. Bei einer so komplexen und widersprüchlichen Persönlichkeit wie Frida Kahlo kann man zahlreiche Ansatzpunkte für Identifikation finden, sie ist eine Projektionsfigur für unterschiedlichste Anliegen. Die Feministinnen der 1970er-Jahre haben sie vor allem als Opfer ihres notorisch untreuen Ehemanns wahrgenommen, der in einem erheblichen Maße zu ihrer Leidensgeschichte beigetragen habe. Später hat man dann ihre Bisexualität hervorgehoben, die Tatsache, dass sie Liebesverhältnisse auch mit Frauen unterhielt. Das und auch die Bilder, die sie in Männerkleidung zeigen, haben die Aufmerksamkeit der queeren Community auf sich gezogen.

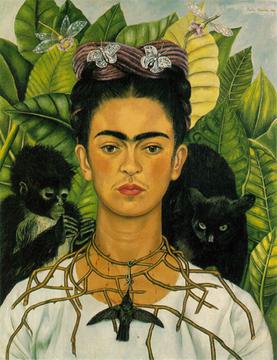

Frida Kahlo mit Affen: Selbstportrait von 1940 – © gemeinfrei

Frida Kahlo mit Affen: Selbstportrait von 1940 – © gemeinfreiSelbst körperliche Eigenheiten wie ihre zusammengewachsenen Augenbrauen und der Oberlippenflaum, den man auf vielen Fotos und Selbstbildnissen erkennen kann, hat man als Zeichen dafür gefeiert, dass sie sich nicht an gängige weibliche Schönheitsnormen gehalten und sich selbst so angenommen habe, wie sie war – Stichwort Body Positivity. Da in den letzten Jahren Themen wie Postkolonialismus und nichteuropäische Kunst, insbesondere aus dem Globalen Süden, im Kunstbetrieb sehr viel Beachtung finden, ist Kahlos „Mexicanidad“, vor allem ihr an der Tehuana-Tracht orientierter Kleidungsstil, besonders hervorgehoben worden. Aber am meisten Bewunderung hat sie sicherlich dafür erfahren, dass sie ihren körperlichen und seelischen Schmerz fruchtbar gemacht, dass sie sich mithilfe der Malerei gegen ihr Schicksal aufgelehnt und etwas Bleibendes geschaffen hat, und das in einer Kunstwelt, die damals noch ganz von Männern wie Diego Rivera dominiert war – Self-Empowerment wäre dafür das modische Schlagwort.

Es gibt 143 Gemälde von ihr, viele davon dürfen nur in Mexiko gezeigt werden. Wie würden Sie heute ihre Werke beschreiben?

Peter Lodermeyer: Man kann zunächst einmal über die Zahl 143 nachdenken. Ist das viel oder wenig? Wenn man zum Vergleich an einen Maler wie Edvard Munch denkt, der ja auch seine persönlichen Leiden und existenziellen Befindlichkeiten in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt hat, dann ist das schon ein Unterschied, denn sein Werkverzeichnis listet etwa 1.800 Gemälde auf, dazu kommt noch ein riesiges druckgraphisches Werk. Dagegen erscheint Frida Kahlos Œuvre sehr klein. Aber wenn man bedenkt, dass selbst von einem weltberühmten Maler wie Johannes Vermeer wohl nur 36 oder 37 oder von Caravaggio etwa 70 Bilder auf uns gekommen sind, relativiert sich das wieder.

Und man darf nicht vergessen, dass Frida Kahlo unter erschwerten gesundheitlichen Bedingungen gemalt hat und nur 47 Jahre alt geworden ist. Zweifellos gibt es zwischen den 143 Gemälden Qualitätsunterschiede. Etliche Bilder wirken nicht ausgereift, gerade in ihren Anfängen als Malerin, und dann ließen in den letzten Lebensjahren ihre Kräfte doch merklich nach. Aber es gibt mindestens zwei oder drei Dutzend Gemälde, die nicht ohne Grund einen geradezu ikonischen Status erlangt haben und ins kollektive Bildgedächtnis eingegangen sind.

Diese Arbeiten lassen einen ganz eigenen, unverwechselbaren Stil mit hohem Wiedererkennungswert erkennen, sie berühren nach wie vor emotional, und das sicherlich deshalb, weil hier menschliche Grundbefindlichkeiten wie Verletzlichkeit, Schmerz, Trauer, Liebe, Eifersucht, aber auch ein unbändiger Lebenswille in eindrücklicher Weise zum Thema werden. Wenige Tage vor ihrem Tod am 13. Juli 1954 vollendete sie ein Stillleben mit Wassermelonen, das den Titel ‚Viva la Vida‘ trägt: Es lebe das Leben!“

Uwe Blass

Kunsthistoriker Peter Lodermeyer – © privat

Kunsthistoriker Peter Lodermeyer – © privatÜber Dr. Peter Lodermeyer

Der Kunsthistoriker, Autor, Kritiker und Kurator Dr. Peter Lodermeyer lehrt Kunstgeschichte in der Fakultät für Design und Kunst an der Bergischen Universität.

Weiter mit:

Kommentare

Neuen Kommentar verfassen