14. Juli 2025Peter Pionke

Zensur und Verbote in Kunstwerken der Neuzeit

Dr. Doris Lehmann, Kunsthistorikerin an der Bergischen Universität – © privat Foto: Privat

Dr. Doris Lehmann, Kunsthistorikerin an der Bergischen Universität – © privat Foto: PrivatSie haben sich gerade in Ihrem neuen Buch mit 18 Fällen von Künstlerstreitigkeiten im Zeitraum von 1525 bis 1763 beschäftigt, die sich in ihren Werken widerspiegeln. Wie hat man denn damals bildlich oder grafisch gestritten?

Doris Lehmann: „Es gab kein Patentrezept für den Entwurf eines Streitbildes, also eines Kunstwerks, das einen anschaulichen Beitrag zur Austragung einer Auseinandersetzung leistete. Streit lief damals ja auch nicht emotionslos ab, Künstler sind auch nur Menschen. Die Ergebnisse waren darum ebenso unterschiedlich wie die beteiligten Personen, die jeweiligen Umstände und der Auslöser. Klar unterscheidbar sind zwei Möglichkeiten der Streitführung: entweder wurde ein bildpolemisches Detail in ein Kunstwerk integriert, solche Beispiele finden sich sogar in Auftragsarbeiten. Oder aber ein ganzes Objekt wurde in Reaktion auf den Streit eigens angefertigt. Die Bandbreite reicht vom komplexen allegorischen Gemälde über eine Zeichnung, die einem Brief beigelegt wurde, bis hin zum gedruckten Künstlerpamphlet. Es gab auch Antikritiken, also Kunstwerke, die als Entgegnung auf ein vorangegangenes Streitbild angefertigt wurden.“

© Bergische Universität

© Bergische UniversitätEs geht dabei um den kreativen Umgang mit Verleumdung, Zensur und moralischen Verboten beleidigender Personendarstellungen. Wie erkennt man sowas heute?

Doris Lehmann: „Es gibt verschiedene Möglichkeiten solche Beispiele zu erkennen. Zum einen gibt es historisch dokumentierte Fälle, in denen uns erhaltene Briefe, Pamphlete oder Gerichtsakten auf umstrittene Darstellungen hinweisen. Für die Lesbarkeit einiger Motive sorgten die streitlustigen Künstler selbst, indem sie sich auf Schimpf- und Sprichwörter bezogen. Vergleiche und Bildanalysen zeigen zudem den besonders spannenden Bereich der Selbstzensur: heikle Motive wurden getilgt oder an eine tolerable Stelle verschoben. Schwieriger zu erkennen waren und sind doppel- oder mehrdeutige Zeichen, mit denen versucht wurde die Zensur zu umgehen. Entdecken können wir diese, weil sie wie Webfehler die Blicke auf sich ziehen, zum Nachdenken anregen und die Aufmerksamkeit vom Hauptgegenstand auf den Streit lenken.“

Der barmherzige Samariter von Rembrandt (1633) – © gemeinfrei

Der barmherzige Samariter von Rembrandt (1633) – © gemeinfreiWelche Leitmotive der Bildsprache nutzten Künstler denn z. B., um ihre Kritik zu äußern?

Doris Lehmann: „Ein wichtiges Thema war die Ignoranz von Auftraggebern oder Kritikern. Als Motiv zeigten dies Midasohren: die ähneln Eselsohren und werden oft mit diesen verwechselt. Inhaltlich verschiebt der Unterschied aber die Aussage, denn Midas war ein legendär schlechter Richter. Der Verweis auf ihn eignete sich also exzellent, um Gegnern Kritikkompetenz abzusprechen. Auch die Inszenierung von Augenfehlern diente als Sinnbild fehlender Urteilsfähigkeit. Ein ungenutztes Ruder hingegen klagte fehlende Führungskompetenz an. Der Vorwurf der Faulheit wurde getarnt als Schlaf. Satyrn repräsentierten Spott und Verleumdung. Da es meistens auch um Zahlungsmoral ging, finden wir oft (Geld-)Säcke im Bild.“

Als ein Motiv für Kritik werden auch häufig bildliche Darstellungen von Hunden eingesetzt. Welche Bedeutung hatten sie in Bildern?

Doris Lehmann: „Hunde zählen zu den mehrdeutigen Motiven. Wenn sie bildpolemisch eingesetzt wurden, dann stehen ihre Darstellungen in einer moralphilosophischen Tradition, die auf die respekt- und schamlose Kritik von Kynikern wie Diogenes und Zoilos zurückgeht. Kyniker hielten sich als Außenseiter der Gesellschaft nicht an deren Regeln und wiesen auf soziale Missstände hin. Das Sprichwort „Der Hund ist kühn auf seinem Mist“, das im Umfeld des Humanisten Erasmus von Rotterdam nachweisbar ist, rechtfertigte beispielsweise Rembrandts Darstellung eines Hundes, der sein Geschäft verrichtet. Die damit verknüpfte Aussage war: mein Kritiker ist keine Autorität in Kunstfragen, auch wenn er sich dafür hält. So ein Kommentar war zwar nicht edel aber eindeutig.“

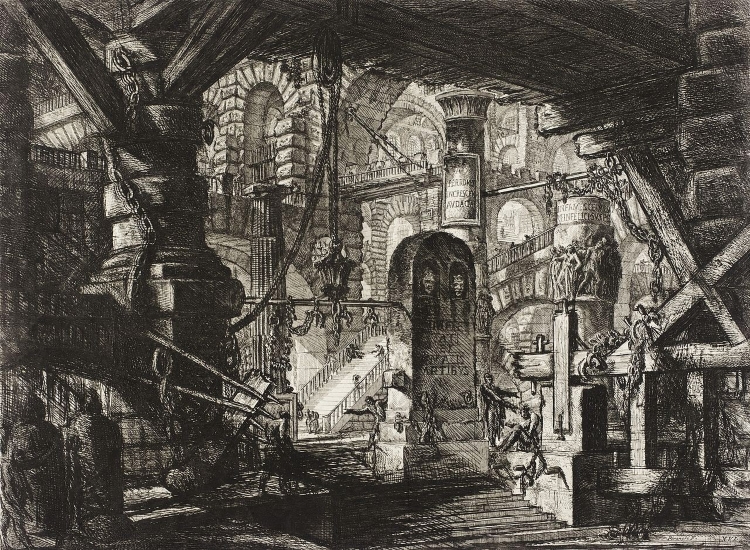

Druck aus der Serie ´Die erfundenen Gefängnisse` (1761) von Giovanni Battista Piranesi – © gemeinfrei

Druck aus der Serie ´Die erfundenen Gefängnisse` (1761) von Giovanni Battista Piranesi – © gemeinfreiWelche Auswirkungen konnte denn so ein bildpolemischer Künstlerstreit haben? Kann man das heute noch herausfinden?

Doris Lehmann: „Ja, es gibt Belege wie Briefe oder Gerichtsakten zu Auswirkungen bildpolemischen Künstlerstreits. Eine Anzeige konnte zur Beschlagnahmung des Werkes, einer Zensur und einer Ehrenstrafe führen. Federico Zuccari musste sich in einem Verleumdungsprozess verantworten, nachdem er mit einem Gemälde und dessen Erläuterung Personen aus dem Umfeld von Papst Gregor XIII. beleidigt hatte. 1581 verbannte das päpstliche Tribunal den Maler aus dem Kirchenstaat. Andere Maler wie Rembrandt hingegen wurden nicht belangt, verprellten aber Auftraggeber und büßten Unterstützung ein.“

Jeder Künstler musste besonders kreativ sein, wenn es darum ging, für seine kritischen und beleidigenden Äußerungen nicht belangt zu werden. Können Sie da mal ein Beispiel nennen?

Doris Lehmann: „Giovanni Battista Piranesi ist ein herausragendes Beispiel für einen Grafiker, der die Zensur wiederholt umging. Es ist bekannt, dass er verbotene Drucke verkaufte, verschickte und archivierte. Für sein Pamphlet ließ er den Text in Florenz drucken und heimlich nach Rom bringen. Er verbreitete sogar eine zweite Auflage desselben, dafür „entschärfte“ er brisante Bilddetails, indem er Druckplatten überarbeitete und Inschriften tilgte, die ihn in Gefahr bringen konnten. Zeitgenossen konnten die abgekürzten Namen dennoch ohne große Schwierigkeiten identifizieren.“

Bildpolemischer Künstlerstreit – Von Leonbruno bis Hogarth – Doris H. Lehmann – Verlag „ad picturam“ – 398 Seiten – ISBN-10: 3942919052 – ISBN-13: 978-3942919050

Bildpolemischer Künstlerstreit – Von Leonbruno bis Hogarth – Doris H. Lehmann – Verlag „ad picturam“ – 398 Seiten – ISBN-10: 3942919052 – ISBN-13: 978-3942919050Sie schreiben in ihrem Buch, dass die Künstler es verstanden, ihre Kunstwerke als Medium des Streits bis hin zur Waffe gegen den Gegner einzusetzen. Wie muss ich mir das vorstellen?

Doris Lehmann: „Wir müssen uns klar machen, wie massiv Gefühle und Ehre durch persönlich adressierte Bilder verletzt werden können. Deswegen wurde die Anfertigung schimpflicher und schändlicher Gemälde verboten. Wenn Künstler in Reaktion auf Kritik an ihrer Arbeit Gewaltfantasien visualisierten und ausstellten oder verbreiteten, dann waren die emotionale Kränkung des Gegners und seine gesellschaftliche Abwertung das Ziel. Die Bildtradition stammt aus dem Mittelalter und die Angst hiervor haben Künstler geschürt, indem sie entsprechende Erzählungen in der Erinnerungskultur verankert haben. Solche Anekdoten sind bis heute weit verbreitet. Schauen wir in das von Piranesi ausgestattete Pamphlet, so finden wir eine ganze Ansammlung symbolträchtiger Ehrenstrafen, darunter die prominente Inszenierung des zerschlagenen Familienwappens seines ehemaligen Auftraggebers. Das zielte bildsprachlich auch unter die Gürtellinie. Friedliche Konfliktlösungen sehen so nicht aus.“

Welche weiteren Forschungsmöglichkeiten bietet ihr neuer Zugang zu Bildwerken für die Wissenschaft?

Doris Lehmann: „Methodisch und thematisch eröffnen sich Forschungsfelder und neue Perspektiven für künstlersozialgeschichtliche Untersuchungen und die interdisziplinäre Kontroversenforschung. Es gibt zum Beispiel noch keine vernetzte Forschung speziell zu Künstlerpamphleten. Ich selbst forsche bereits weiter zum Künstlerstreit nach 1763. Da gibt es noch viel wiederzuentdecken und aufzuarbeiten.“

Uwe Blass

Die Kunsthistoriker Dr. Doris Lehmann – © Privat

Die Kunsthistoriker Dr. Doris Lehmann – © PrivatÜber Dr. Doris H. Lehmann

Dr. Doris H. Lehmann ist gelernte Fotografin und studierte Kunstgeschichte, Klassische Archäologie, Provinzialrömische Archäologie und Lateinische Philologie an der Universität zu Köln und wurde 2005 ebenda promoviert. 2018 habilitierte sie sich an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn mit einer Arbeit zu den Streitstrategien bildender Künstler in der Neuzeit und ist seitdem Privatdozentin. Seit Oktober 2018 lehrt sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin Kunstgeschichte an der Bergischen Universität.

Weiter mit:

Kommentare

Neuen Kommentar verfassen