25. September 2025Peter Pionke

Die Heimkehr des historische Elberfelder Tischplanetarium

Michael Winkhaus, Physiklehrer, Leiter des Schülerlabors Astronomie am Carl-Fuhlrott-Gymnasium – © Privat

Michael Winkhaus, Physiklehrer, Leiter des Schülerlabors Astronomie am Carl-Fuhlrott-Gymnasium – © PrivatIm 19. Jahrhundert nahm die Wissenschaftspopularisierung in der Bevölkerung stetig zu. Wissenschaftliche Begeisterung fand nicht nur in akademischen Kreisen statt. Ein außergewöhnliches Beispiel dafür ist der Elberfelder Schreiner Heinrich Aeuer, der zwischen 1820 und 1828 ein faszinierendes Tischplanetarium baute und Mutmaßungen der Planeten einwebte, die sich erst 150 Jahre später als wissenschaftlich korrekt bewahrheiteten.

Michael Winkhaus, Studiendirektor am Carl-Fuhlrott-Gymnasium und Lehrbeauftragter für Astronomie im Rahmen der Physiklehrerausbildung an der Bergischen Universität, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem auch wunderbar anzusehenden Objekt, welches er nun zusammen mit dem Physiker Johannes Grebe-Ellis und der Historikerin Sabrina Engert nach Wuppertal zurückholen möchte. Und die Chancen dazu stehen gut.

Eine Schreinerarbeit mit astronomischem Inhalt

Über Heinrich Aeuer sei heute nur noch so viel bekannt, dass er zwischen Elberfeld und Barmen eine Schreinerei betrieb, erzählt Michael Winkhaus. Als Jugendlicher habe er über seinen Konfirmandenunterricht Kontakt zur Astronomie gehabt und wollte das sogar studieren, doch sein Vater zwang ihn, den väterlichen Schreinerbetrieb zu übernehmen. „So kam es zu diesen Doppelinteressen“ erklärt der Diplom-Physiker, „also Schreinerarbeit, aber mit astronomischem Inhalt. Das ist das Wesen dieses Tischplanetariums.“

© Bergische Universität

© Bergische UniversitätDas Planetarium hat die Größe von ungefähr vier aneinandergestellten Schultischen und zeigt alles, was in der Astronomie am Himmel erfahrbar ist. „Also die Bewegung der Planeten, die Phasen des Mondes, die Zeitmessung, sowohl die Tagesdrehung der Erde, die ja unsere Tageszeit ausmacht, mit Sonnenzeit und Sternenzeit. Auch die Monate kann man da sehen. Das alles funktioniert über einen Kurbelmechanismus.

Wenn man also an einer Kurbel dreht, dann fängt sich alles an zu bewegen und zwar so, wie in der Wirklichkeit“, beschreibt Michael Winkhaus das faszinierende Objekt. Man könne auch mehrere Gänge einschalten, um Abläufe zu Demonstrationszwecken schneller ablaufen zu lassen. Vor der viel späteren Einführung der Projektionsplanetarien konnte man bereits an diesem Tischplanetarium alles sehen.

Schulgründung 1830 und Ankauf des Tischplanetariums

Die Höhere Bürger- und Realschule Elberfeld, Vorläufer des heutigen Carl-Fuhlrott-Gymnasiums, wurde 1830 gegründet mit dem Standort Herzogstraße. In die Gründungsphase der Schule gehöre dann auch der Ankauf des Tischplanetariums für eine schon damals stattliche Summe. „Das waren damals noch Taler. Es war ein Zweijahresverdienst eines Arbeiters, das würde man heute auf ca. achtzig bis hundertfünfzigtausend Euro taxieren. Ich glaube nicht, dass er das Planetarium aus rein kommerziellen Gründen gebaut hat, denn er hat auch zwei Bücher geschrieben, die im Stadtarchiv vorliegen. Da sieht man die Begeisterung für die Astronomie und seine Detailversessenheit.“

Das Elberfelder Tischplanetarium – © Deutsches Museum

Das Elberfelder Tischplanetarium – © Deutsches MuseumSelbst Verträge über die von Aeuer noch persönlich durchgeführten Wartungen in den ersten Folgejahren, konnte Michael Winkhaus im schuleigenen Archiv finden. Im Jahr 1900 zog die Schule dann erneut um, diesmal zum Robert-Daum-Platz, dorthin, wo heute die Laurentiusschule untergebracht ist. Dort hat das Tischplanetarium dann vor der Aula in einem Glaskasten gestanden, Michael Winkhaus vermutet, dass es damals schon nicht mehr voll funktionsfähig war.

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass an beiden Schulstandorten das Interesse an Astronomie so groß war, dass schon damals jeweils eine zusätzliche Sternwarte gebaut wurde. Die an der Laurentiusschule durch den Krieg zerstörte Sternwarte wurde allerdings nicht mehr aufgebaut.

1905 – Gründung des Deutschen Museums in München

„Im Jahr 1903 wurde das Deutsche Museum in München durch Kaiser Wilhelm gegründet. Der Gründungsvater hieß Oskar von Miller, der die Idee hatte, als erstes Museum der Welt ein Mitmachmuseum zu gründen. Die Exponate sollten ausprobiert werden können“, sagt Michael Winkhaus. Dieses ganz moderne, neue Museumskonzept sei heute eines der größten Mitmach-Museen der Welt.

„Zu den frühen Förderern des Deutschen Museums gehörten auch der Wuppertaler Chemiker Carl Duisberg und das in Wuppertal beheimatete Unternehmen Bayer. Nun war der moderne Prachtbau zwar fertig, musste aber mit Leben gefüllt werden, denn es fehlten schlichtweg einfach Exponate. „Und so suchten die Museumsbetreiber erst einmal nach interessanten Objekten. Der Wuppertaler Duisberg erinnerte sich an das schöne Tischplanetarium. Und das hat er dem damaligen Direktor Börner sozusagen abgequatscht, denn der wollte das eigentlich nicht abgeben, weil er selber an Astronomie interessiert war“, erzählt Michael Winkhaus.

Das Elberfelder Tischplanetarium von vorne – © Deutsches Museum

Das Elberfelder Tischplanetarium von vorne – © Deutsches MuseumDaher überließ er dem Museum das Tischplanetarium als Leihgabe und setzte einen dementsprechenden Vertrag auf. „Bis 1990 stand es dann in der Ausstellung zum Thema Planetarien“, berichtet er weiter. „Dann wurde aber das Museumskonzept total verändert, die Ausstellung Planetarien gibt es heute gar nicht mehr, so dass alle Exponate, auch das Tischplanetarium in den Keller wanderten.“

Zwei Schüler seines Gymnasiums beauftragte Michael Winkhaus daraufhin im Zuge eines Praktikums mit der Anfertigung einer Dokumentation zum Tischplanetarium, die nun vorliegt. Darin findet sich auch die Entschlüsselung aller astronomischen Funktionen. Und damit reifte auch die Idee, das Objekt wieder zurück nach Wuppertal zu holen.

Kooperation Bergische Uni und Carl-Fuhlrott-Gymnasium

Die drei genannten Protagonisten hoffen auf weitere Unterstützung durch Studierende und Schüler und planen eine potentielle Rückführung des Planetariums für das Jahr 2030. „Die Schule wurde ja im Jahr 1830 gegründet,“ erklärt Michael Winkhaus, „d.h. im Jahr 2030 feiern wir das 200. Jahr unseres Bestehens. Dann wäre es doch wunderbar, wenn man zu diesem Jubiläumsdatum ein Exponat präsentieren könnte, auch in restaurierter Form, das aus den ersten Tagen der Schulgeschichte stammt.“

Das Tischplanetarium in der Aula der Schule am Realgymnasium Elberfeld um 1900 – © Foto: Archiv des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums

Das Tischplanetarium in der Aula der Schule am Realgymnasium Elberfeld um 1900 – © Foto: Archiv des Carl-Fuhlrott-GymnasiumsAußerdem seien fünf Jahre Planung auch eine gute Zeit, um alles realisieren zu können. Besonders dankbar ist er natürlich für die Unterstützung seiner Mitstreiter. „Da arbeitet eine Schule mit der Wissenschafts- und Technikgeschichte und Physik der Universität zusammen. Das unterstreicht auch unsere Ernsthaftigkeit, das Planetarium nach Wuppertal zurückzuholen sowie dementsprechende Fördergelder einzuwerben, denn das Instrument muss ja auch restauriert werden.“

Detailreichtum und prophetische Deutung

Das Elberfelder Tischplanetarium hat eine Fülle an Details zu bieten, die außerdem noch spektakulär sind. Dazu Michael Winkhaus: „Dieser Heinrich Aeuer war ein unglaublicher Typ. Ich bin selber Astronom und bin völlig baff, mit welchen Einzelheiten der dieses Tischplanetarium gestaltet hat. Das sind nicht einfach nur die wesentlichsten Himmelsfunktionen. Wenn man also dort hinschaut sieht man auf Anhieb folgendes: ein kopernikanisches Planetarium, die Planeten bewegen sich um die Sonne. Wenn man jetzt die Planeten genauer anschaut, dann sieht man, dass es ein paar mehr sind als heute. Z. B. Ceres und Vesta, das sind sogenannte Kleinplaneten, die damals noch zum Planetensystem gehörten, weil es Objekte sind, die sich um die Sonne bewegen.“

Man müsse dazu wissen, dass erst seit 1780 einigermaßen gute Teleskope existierten, Aeuer aber schon 1820 mit dem Bau seines Planetariums begonnen hatte. „Wenn man dann an die Seite des Tischplanetariums guckt, dann sieht man einen Himmelsglobus und einen Erdglobus, die sich beide drehen, so dass man im Prinzip die verschiedenen Zeitsysteme, die man nutzt, dort durch Drehung dieser Globen auch verstehen kann. Dann gibt es an einer Stelle noch so eine kleine Kugel, die man nur halb sieht, die auch nur schwarz und weiß angemalt ist. Das ist dann die für diesen Tag aktuelle Mondphase, die man erkurbeln kann.“

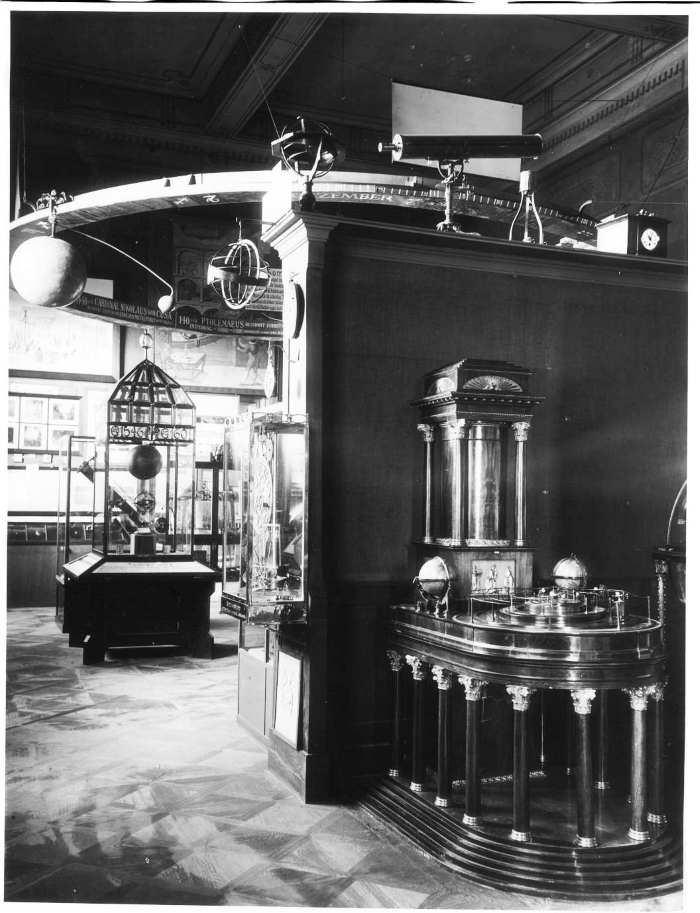

Das Tischplanetarium in der vormaligen Ausstellung in München- © Foto: Deutsches Museum

Das Tischplanetarium in der vormaligen Ausstellung in München- © Foto: Deutsches MuseumEin ganz besonderes, spektakuläres Detail hat Aeuer dann noch zusätzlich verbaut und das machte Michael Winkhaus wirklich sprachlos. „Der Planet Uranus wurde durch Wilhelm Herschel 1781 entdeckt, also gerade einmal 40 Jahre vor Baubeginn des Planetariums durch Aeuer. Er versah den Planeten mit einem Ring, so ähnlich wie bei dem Planeten Saturn. Aber dieser Ring steht senkrecht zur Umlaufbahn, wir sagen zur Ekliptik, während der Saturn eher parallel oder leicht versetzt am Himmel erscheint. Das ist eine eher ungewöhnliche Position für einen solchen Ring. Das Bemerkenswerte daran ist, dass dieser Ring erst durch die Voyagersonde Ende der 1970er Jahre entdeckt wurde. Einmal, dass der Uranus überhaupt Ringe hat und zum anderen, dass sie so eine ungewöhnliche Position zur Ekliptik haben. Woher weiß also dieser Schreiner das?“

Die Antwort findet Michael Winkhaus in einem der Bücher von Aeuer. „Er sagt, Wilhelm Herschel habe neben dem Uranus Sternchen blinken sehen, also Sterne, die verschwinden und auch wiederauftauchen. Und Heinrich Aeuer schließt jetzt daraus, dass der Uranus vielleicht auch Ringe hat, der die Sterne ab und zu verdeckt. Und an dem Blinken dieser Sterne folgert er nun, dass sie eine ungewöhnliche Position zur Ekliptik haben. Das war seine Vermutung und deshalb hat er das auch mit angebaut, vermerkt aber auch, falls er falsch liegen sollte, könne man die Ringe auch wieder abbauen. Heute weiß man, der Schreiner aus Wuppertal hatte recht.“

Auftaktveranstaltung zum Tischplanetarium in der Stadtbibliothek

Eine erste Auftaktveranstaltung, die den Wuppertaler Bürgerinnen und Bürgern das Elberfelder Tischplanetarium wieder näher bringen soll ist für den 7. Oktober in der Stadtbibliothek anberaumt. Dort entschlüsselt Michael Winkhaus um 18:30 Uhr das Astronomische, auch das Spektakuläre und Einzigartige dieses Planetariums. Die Besucher erfahren, was früher in ihrer Stadt einmal los war.

Sabrina Engert unterstreicht abschließend noch einmal: „Die Menschen erwartet ein ganz toller Vortrag, der mitreißt. Ich hatte schon einmal das Vergnügen, Michael Winkhaus sprechen zu hören in meinem Seminar, und meine Studierenden waren total begeistert. Er ist mit sehr viel Herzblut dabei und kann das Thema auch Laien verständlich erklären. Sowohl Astronomiefreunde als auch Historiker und Stadtliebhaber kommen auf ihre Kosten.“

Uwe Blass

Sabrina Engert, wissenschaftliche Hilfskraft – © Uniservice Third Mission

Sabrina Engert, wissenschaftliche Hilfskraft – © Uniservice Third MissionÜber Michael Winkhaus & Sabrina Engert

Michael Winkhaus ist Physiklehrer, Leiter des Schülerlabors Astronomie am Carl-Fuhlrott-Gymnasium und Lehrbeauftragter für Astronomie im Rahmen der Physiklehrerausbildung an der Bergischen Universität Wuppertal.

Sabrina Engert ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin in der Wissenschafts- und Technikgeschichte der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften der Bergischen Universität sowie dem Interdisziplinären Zentrum für Wissenschafts- und Technikforschung.

Weiter mit:

Kommentare

Neuen Kommentar verfassen